·福建海洋精神”专题·

08.海洋精神的具现:领先世界的航海成就

“维(同惟)闽之泉,近接三吴,远连二广。万骑貔貅,千艘犀象。”(〔宋〕王象之:《舆地纪胜》卷一百三十,福建路,泉州,风俗形胜,引〔宋〕连南夫:《修城记》)作为我国古代对外交通大港,宋元时期泉州往来地区包括今天的印度支那半岛、印度尼西亚、菲律宾、波斯湾沿岸、阿拉伯半岛乃至埃及、东非和地中海等70多个国家和地区。当时泉州对外交通的航线主要有三条:一是自泉州启航,经万里石塘(今我国西沙群岛)至占城(今越南中南部),再由此转往三佛齐(今印尼苏门答腊)、阇婆(今印尼爪哇)、渤泥(《宋史》作“勃泥”,今加里曼丹岛北部文莱一带)、麻逸(今菲律宾民都洛岛)等地,史称“东洋航线”;二是由泉州放洋过南海,越马六甲海峡到故临(今印度西南部),进入波斯湾、亚丁湾,远达非洲东海岸,史称“西洋航线”;三是由泉州北上,经明州(今宁波),转航高丽(今朝鲜半岛)、日本。繁盛的海外交通贸易,极大地推动了航海技术的发展,泉州亦成为中世纪世界航海业最发达和航海成就最突出的地区,具体而又集中体现了宋元福建海洋精神的独特风貌。

一、创辟东洋航线

所谓东西洋,是元代以来中国古籍对大陆疆域以外海洋的合称。成书于元大德八年(1304)的《南海志》是迄今所知最早同时提及东洋、西洋的著作。依该书所记,元代的东﹑西洋应以中国雷州半岛—加里曼丹岛西岸—巽他海峡为分界。加里曼丹岛和爪哇岛及其以东的海域、地区为东洋,其中爪哇岛、加里曼丹岛南部、苏拉威西岛、帝汶岛直至马鲁古群岛一带被称为大东洋,加里曼丹岛北部至菲律宾群岛被称为小东洋。西洋指加里曼丹以西至东非沿岸的海域和地区,其中又以马六甲海峡为界而分为大西洋和小西洋。西洋航线是一条古老的传统航线,据宋代周去非的《岭外代答》记载,早在唐代广州港已与西洋有往来,并在宋元海外贸易的刺激下不断得到拓展。相比之下,东洋航线的开辟和发展则晚得多,直到南宋淳熙五年(1178),从广州港起碇南下的帆船,碍于东北季风,于径直航抵三佛齐后,稍偏东南则至远驶及阇婆戛然而止。故其书在记述交通海外诸蕃航海见闻时,详西洋而略东洋,东洋只收录阇婆(即大东洋)一地而已(〔宋〕周去非著,杨武泉校注:《岭外代答校注》卷二,海外诸藩国)。南宋中期(约1200年)以前,东洋辗转往返刺桐港的也不过渤泥与阇婆数地。这样,创造性开辟通向东洋各国或地区新航线的历史使命,也就责无旁贷地落在具有季风优势的后继刺桐帆船的舵上。

福建人民开辟东洋航线的第一步,是开发澎湖群岛(史称平湖或彭湖)和交通流求(又名琉球,今我国台湾)。溯源澎湖开发史,至迟晚唐已悄然肇始,至南宋乾道年间(1165—1173年),澎湖“编户甚蕃”,成为毗舍耶人的掠夺目标。“自(泉)州正东海行二日至高华屿,又二日至鼊屿,又一日至流求国。”(〔宋〕欧阳修等:《新唐书》卷四十一,地理志五,江南道,泉州)澎湖群岛开发成功,既可以成为增进闽台交往的跳板,又可以成为发现菲律宾群岛的媒体,进而稳定地开拓出刺桐港驶向菲律宾群岛的新航线。

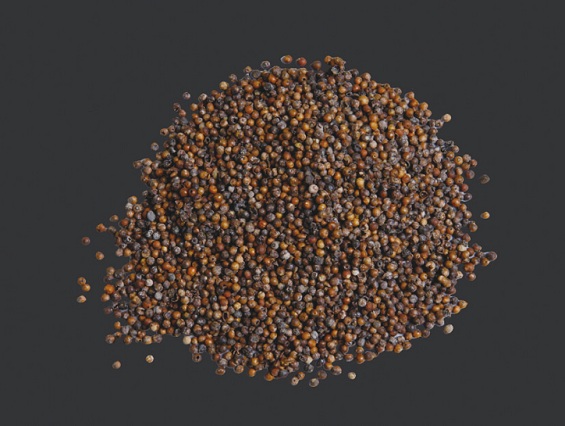

宋代胡椒子、香料木(泉州海外交通史博物馆藏)

随着海外贸易日益兴盛和航海技术不断进步,刺桐海船开拓东洋航线的步伐亦不断加快。南宋庆元年间(1195—1200年),福建市舶司(设在泉州)常到外国舶船地点已增加了菲律宾群岛的麻逸、三屿(今菲律宾巴坦群岛中的三个岛屿)、蒲哩唤(今马尼拉)和白蒲迩(今巴布延群岛)诸地(〔宋〕赵彦卫:《云麓漫钞》卷五,福建市舶司常到诸国舶船)。据考证,1277年间沉没于泉州后渚港的南宋海船就是一艘航行于南海等海域,有可能是从三佛齐返航的“香料胡椒船”(福建省泉州海外交通史博物馆编:《泉州湾宋代海船发掘与研究》,海洋出版社1987年,第65-66页)。元世祖至元二十九年(1292)十二月,元朝大军自泉州后渚港启碇,南征爪哇,其航线“过七洲洋(我国海南岛东北七洲列岛以南洋面)、万里石塘,历交趾(今越南北部)、占城界,明年正月,至东董、西董山(今越南东南洋面的卡特威克群岛中的萨巴特岛与大卡特威克岛)、牛崎屿(上述群岛中的小卡特威克岛),入混沌大洋(又称昆仑洋)、橄榄屿(在今印尼纳土纳群岛境)、假里马答(今印尼卡里马塔群岛)、勾阑(今印尼格兰岛)等山,驻兵伐木,造小船以入”(《二十五史·元史》卷一六二,史弼传)。显见这一远征航线应是刺桐港民间商贸直航阇婆(爪哇)路线的继承与发展,与100多年前周去非所述广州港帆船直航三佛齐必经东西竺屿(今马来半岛东南洋面奥尔岛)航线相去甚远。到元末顺帝年间(1333—1368年),以泉州为起点的东洋航线已大体成形。汪大渊《岛夷志略》所述航程,开篇为彭(澎)湖,次及琉球(即流求),再次即菲律宾群岛的三岛(即三屿)、麻逸等地,最后航抵尖山(今巴拉望岛南部)、苏禄(今苏禄群岛)。至此,刺桐帆船的寄碇点已西绕菲律宾群岛,到达东洋西缘的渤泥。这些被刺桐港航海志称为“小东洋”的尖山、苏禄、渤泥等地,皆为南宋中期以后泉州海商开辟的重要贸易区。

归纳起来,宋元称为东洋航线的主要线路有:(1)由泉州港启航,经我国西沙群岛(当时称万里石塘)至占城(越南中南部)。顺风二十余日可达(〔宋〕赵汝适:《诸蕃志》卷上,志国,占城国),是宋元刺桐港较为繁忙的航线。(2)自泉州入海,经西沙群岛先至占城,然后再转往三佛齐(苏门答腊)、阇婆(爪哇)、渤泥(文莱)等地。“自泉州舶一月可到”(〔元〕周致中:《异域志》卷上,爪哇国)。(3)由泉州出发,经广州、占城、渤泥至麻逸(菲律宾民都洛岛)、三屿(菲律宾巴坦群岛中的三个岛屿);或自泉州出发,经澎湖、琉球(台湾)至麻逸,这是往菲律宾的两条航线。

将大东洋与小东洋连接起来,形成全新的东洋航线,是宋元福建人民对我国航海事业的巨大贡献,也是不畏艰险、勇于创新的大海洋精神的真实写照。

二、拓展西洋航线

泉州港古代通航海外诸国或地区的航线主要是西行航线,此线唐代即已开辟通航,宋初印度洋沿岸伊斯兰教国家或大食(阿拉伯半岛南部)商业殖民地已成为刺桐港海外贸易的重要对象。至南宋中期,刺桐港与阿拉伯半岛之间的往来更加频繁。“自泉(州)发船,四十余日至蓝里(今苏门答腊岛北部班达亚齐)博易住冬,次年再发,顺风六十余日方至其国。”(〔宋〕赵汝适:《诸蕃志》卷上,大食国)“其国(指大食)在泉州西北,舟行四十余日至蓝里,次年乘风帆,又六十余日始达其国。”(〔元〕脱脱等:《宋史》卷四百九十,外国六,大食传)从《诸蕃志》对阿拉伯半岛诸寄碇点的政情、民俗、物产及中阿交往的1000余字记述看,此时的福建市舶司对印度洋南亚次大陆远航线已十分熟悉。据《诸蕃志》记载,南宋中期的刺桐港帆船还远驶非洲东海岸,到达层拔(今桑给巴尔)、弼琶啰(今索马里)、中理(今索马里的东北部海岸)、忽斯里(今埃及)、遏根陀(今埃及的亚历山大港)等地。这条航线是宋代开辟的,往返一趟大约需要两年。

元移宋祚,刺桐港迎来又一个海外贸易的春天,刺桐港帆船队以其拥有载重和远航、续航能力方面巨大的优势开始称雄亚非航线。关于这一历史画卷,《岛夷志略》有较为详实的记载。据统计(傅宗文:《刺桐港史初探》,《海交史研究》1991年第1-2期),该书以地为纲、以事系地,记述亲历的国家、地区或部落寄碇名称多达219个,其中西洋的贸易点63个,计有中南半岛25处,苏门答腊岛11处,南亚次大陆14处,伊朗、阿拉伯半岛、东非沿岸各3处。对照前代,明显看出是新开辟的贸易点居多,且比较均衡地分布于各大陆或群岛海岸,导致这一时期的西洋航线呈现繁复又有所延伸的特点。

纵观宋元刺桐海船西洋航线的拓展,以1258年阿拔斯王朝覆灭为标志,大致可分为两个阶段。在前一阶段里,由于以巴格达为京师的阿拔斯王朝(史称大食)国势强盛,阿拉伯半岛俨然成为亚、非、欧国际贸易的枢纽,所以这一时期刺桐港海商致力开拓阿拉伯半岛航线,见著于刺桐港航海志的波斯湾内外寄碇点特别多。随着曾是海上“丝绸之路”劲旅的阿拔斯王朝覆灭和泉州海商集团鼎盛,后一阶段刺桐港西洋航线的拓展走向了前所未有的深度与广度。在印度洋西岸后起王朝开放贸易的刺激下,刺桐客商逐渐将贸易线路西移至埃及、红海一线,处于阿拉伯海与红海联结点的哩咖塔(今亚丁)成为刺桐港船队的重要寄碇点。以此为跳板,向北则深入红海西岸的阿思里(今库赛),向南直抵马达加斯加岛对岸位于南纬17°50′的加将(捋)门里(今克利马内),从而把中国古代帆船在非洲东海岸的寄碇点推进到最南端(〔元〕汪大渊著,苏继庼校释:《岛夷志略校释》,中华书局1981年,第349页、第346-347页、第297页)。

归纳起来,可以称为西洋航线的线路有:(1)自泉州放洋,经南海、三佛齐,越马六甲海峡,至印度的故临(印度西南部),然后换乘小船前往波斯湾。这条航线在唐代的广州已经开辟。(2)由泉州出航,经南海、三佛齐、故临至波斯湾,再由波斯湾沿阿拉伯海岸西南行,至亚丁湾和东非沿岸的弼琶啰(今索马里)、层拔(今桑给巴尔)等地。这条航线是宋代开辟的,往返一趟大约需要两年。

上述可知,无论是开辟东洋航线还是拓展西洋航线,刺桐港人都以历史创造者的大无畏精神书写我国古代航海史的新篇章。这一点在当时就有所认识,因为在《宋史》《诸蕃志》《岛夷志略》等重要宋元航海贸易著作里,计算海外各国或地区与我国的距离里程,往往以泉州为起点,福建人民应为此骄傲!

当然,除南下的东西洋航线外,宋元福建先民同样活跃在北转的高丽、日本航线上。“咸平五年(1002),建州海贾周世昌遭风漂至日本,凡七年得还,与其国人滕木吉至,上皆召见之。”(〔元〕脱脱等:《宋史》卷四百九十一,外国七,日本国传)这是宋元福建海商交通日本的最早记载。有人根据朝鲜人郑麟趾的《高丽史》记载统计,自北宋大中祥符五年至南宋祥兴元年或元至元十五年(1012—1278年)的266年间,宋元商人赴高丽者达129回5000余人(宋晞:《宋商在宋丽贸易中的贡献》,《史学汇刊》1977年第8期)。从有记载的商人籍贯来看,其中以泉州、福州商人最多。《宋史》“外国列传”亦称,高丽“王城有华人数百,多闽人因贾舶至者,密试其所能,诱以禄仕,或强留之终身”(〔元〕脱脱等:《宋史》卷四百八十七,外国三,高丽)。高丽位于中国东北部,但到其国的中国商人,却以闽人为多,这充分说明宋元福建海外交通贸易是多么的繁荣和发达,勇于开拓创新的精神深深撼动海外诸国。

三、御风技能的提升

向海而生、勇于开拓的精神是可贵的,但劈波斩浪航行大海最终还得依靠人类驾驭船舶的能力和技术。这种技能首先表现在船舶动力风帆的使用方面。

关于福建海船使用风帆的技能,徐兢在《宣和奉使高丽图经》“客舟”卷里有精彩的描述。“大樯高十丈,头樯高八丈。风正则张布帆五十幅,稍偏则用利篷,左右翼张,以便风势。”(〔宋〕徐兢:《宣和奉使高丽图经》卷三十四,客舟)除顶风以外,其他方向的风,福建海船皆可通过调整帆的角度或使用不同种类的帆来航行。伊本·白图泰在乘船来中国时,也亲身感受到泉州海船高超的制帆与用帆技能,他说“帆系用藤篾编织,其状如席,长挂不落,顺风调帆,下锚时亦不落帆”([摩洛哥]伊本·白图泰:《伊本·白图泰游记》,马金鹏译,宁夏人民出版社2000年,第486页)。宋应星在《天工开物》更称“凡风篷之力,其末一叶,敌其本三叶。调匀和畅顺风则绝顶张篷,行疾奔马;若风力洊至,则以次减下;狂甚则只带一两叶而已”(〔明〕宋应星:《天工开物》,漕舫,广东人民出版社1976年,第239页)。可见,这种多桅硬篷船,既能充分利用风力,又能灵活变换受力方向,唯当头风不行,其他七面风都可利用。在茫茫大海中,风云变幻寻常事,不必停船待风,可连续航行,这也是解决动力问题上的一大技术成就。

此外,为解决航行中的风向与水深问题以提高御风能力,福建舟师发明了“以鸟羽候风所向,以绳垂铅锤以试之”(〔宋〕徐兢:《宣和奉使高丽图经》卷三十四,客舟)。的简便实用方法,即用鸟羽悬于桅顶以测风向,并总结出风正用帆,稍偏则利用篷的风动力运用技巧;航行途中,用底部沾油的铅锤探测海底,以测量海水深度和辨别泥沙性质,为安全、快捷乘风行驶提供地理识别。南宋末年吴自牧的《梦粱录》更记载了泉州海船可“测水约有七十余丈”(〔宋〕吴自牧:《梦粱录》卷十二,江海船舰),说明当时已有比较熟练的深水测深技术了。

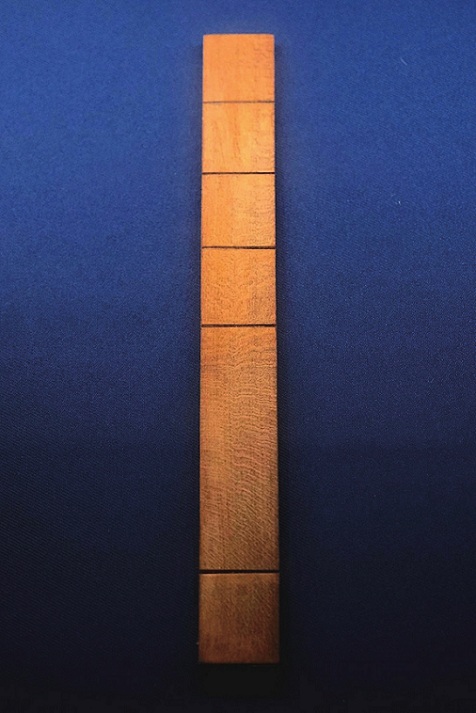

量天尺、测深锤(泉州海外交通史博物馆藏)

四、导航新技术的使用

指南针的广泛使用和“牵星术”的出现是宋元福建航海成就的重要标志。关于磁石的指南特性,早在东汉时期我国已有记载,北宋初年沈括《梦溪笔谈》关于人工磁化方法的记载,更为人们在航海中使用指南针创造了重要的技术条件。至迟11、12世纪之交,这项举世闻名的科学发现首先被广州舟师用于航海实践中,“舟师识地理,夜则观星,昼则观日,阴晦观指南针”(〔宋〕朱彧撰,李伟国点校:《萍洲可谈》卷二,舶船航海法)。几乎与此同时,泉州海船也开始采用这项新技术,“若晦冥,以用指南浮针,以揆南北”(〔宋〕徐兢:《宣和奉使高丽图经》卷三十四,客舟)。到了南宋,航海指南针的使用在刺桐海舶上已形成了制度。史料记载(〔宋〕洪迈:《夷坚志·夷坚三志已》卷六,王元懋巨恶),淳熙十五年(1188)泉州巨商王元懋发船赴南海贸易,“使行钱吴大作纲首(即船长),凡火长之属——图帐者三十八人,同舟泛洋,一去十年”。行钱是高利贷资本的代理人,火长则是南宋初年刺桐港海船创设的新编制人员。说是创设,是因为直到至元三十年(1293),元廷颁布的《市舶则法二十三条》舶船人员设置条中,仍无“火长”类一职。关于刺桐港海船普遍设置火长一职,吴自牧在《梦粱录》中说得更明确,“风雨晦冥时,惟凭针盘而行,乃火长掌之,毫厘不敢差误,盖一舟人命所系也。愚累见大商贾人言此甚详悉。若欲船泛外国买卖,则自泉州便可出洋”(〔宋〕吴自牧:《梦粱录》卷十二,江海船舰)。赵汝适《诸蕃志》亦载:“舟舶往来,惟以指南针为则,昼夜守视唯谨,毫厘之差,生死系焉。”(〔宋〕赵汝适:《诸蕃志》卷下,海南)毫无疑问,至迟自12世纪70年代肇始,刺桐港海船在我国已率先普遍装备罗针盘,进入指南针导航的新时代。

与此同时,通过观测天体(特别是北极星)的高度,来判定观测时本船的地理位置(主要是南北位置,即纬度)的天文定位技术(阿拉伯人称之为“牵星术”,所用工具为“牵星板”),在宋代的刺桐海船上也已出现。1974年泉州后渚港出土的南宋末年沉船,在船尾舱发现一把竹尺。经专家研究,认为可能是“量天尺”,即早期的牵星板,可用它来定恒星出水高度,以判断海舶所处的纬度方位。据韩振华《我国古代航海用的量天尺》一文的翻译和考证,元至元年末(1292—1293年),马可·波罗率领的护送阔阔真公主的刺桐船队由马六甲海峡进入印度洋后,曾多次使用天文定位术确定船队的位置:戈马利(今科摩林岬),“北极星,可在是处微见之,如欲见之,应在海中前行至少二十迈尔(mile),约可在一古密(cubit)高度上见之”;“马里八儿”(今印度西南马拉巴海岸),“在此国中,看见北极星更为清晰,可在水平面十古密上见之”。这里的观测高度“古密”,即为“中国尺寸的欧洲译语”。1古密,相当于1寸或25°25′。国内译本《马可波罗行纪》中,“可在水平面二肘上见之”“出现于约有六肘的高度之上”“所见北极星……星位更高”等有关北极星高度的记载也多次出现(沙海昂注,冯承钧译:《马可波罗行纪》,中华书局2004年,第717页、第723页、第729页),说明当时对“牵星术”的运用已达到相当的程度。牵星术定位法与指南针定量测向法的综合运用,真正实现了“夜则观星,昼则观日,阴晦观指南针”的全天候导航理念,从而确立了中世纪我国航海技术在世界突出的领先地位。

五、航海图与船队编组的出现

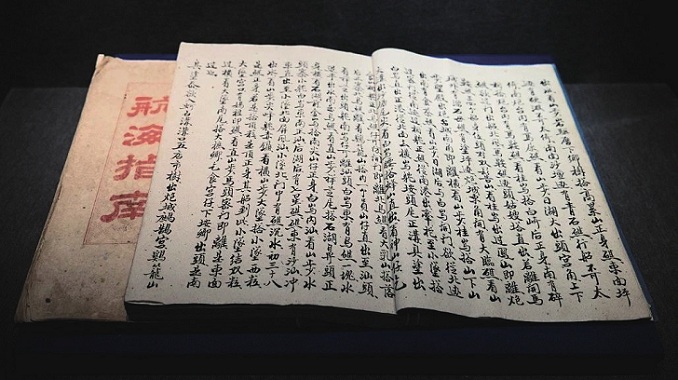

有关泉州港航海图的记载,最早见于赵汝适的《诸蕃志》。南宋嘉定十七年(1224),赵汝适莅泉提举福建市舶,“暇日阅诸蕃图,有所谓石床、长沙之险,交洋、竺屿之限”(〔宋〕赵汝适著,夏德与柔克义合注,韩振华翻译并补注:《诸蕃志注补》,赵汝适序)。显然,赵汝适看到的是一种早期的诸如标记南海海域石床长沙(今我国西沙群岛)、交趾洋和东西竺屿(今马来半岛东南洋面奥尔岛)险阻的海图。迨至元代,常航行于宋元比较固定航线的刺桐海商、舟师,已备有指引航线的“针经”或“针簿”,记录由甲地到乙地的航向、时间、周围海域的情况,以及陆地、岛屿、山峰的名称与地形地貌特征等(黄乐德:《泉州科技史话》,厦门大学出版社1995年,第135页)。航海图的出现,标志着福建航海已走出了“摸着石头过河”的初始时代,并为进一步发展海上交通事业提供了更多的技术工具与知识,因而是福建航海技术史上的又一大进步。

针簿(泉州海外交通史博物馆藏)

对于造访的外国游历家来说,元代刺桐海船的科学编组给他们留下了深刻的印象。在泉州一个多月的考察和护送阔阔真公主远嫁伊儿汗国(今伊朗)途中,意大利人马可·波罗详细记载了刺桐大小船舶配套编组航行的情况:

大船“各有一舵,而具四桅”,船中“有船房五六十所,商人皆处其中,颇宽适”。这是长期海上航行生活所必需的。“具帆之二小舟”,可“单行”,亦可系于大船之后,需要时便“操棹而行,以助大舶”。另有“小船十数助理大舶事务”,以避免庞大船舶受港口深度限制而造成靠泊困难(沙海昂注,冯承钧译:《马可波罗行纪》第一五七章)。伊本·白图泰亦记载往来印度洋的中国船分大中小三类,大者有船员千人,并有随行船相随。随行船有“半大者,三分之一大者,四分之一大者”([摩洛哥]伊本·白图泰:《伊本·白图泰游记》,马金鹏译,宁夏人民出版社2000年,第486页)。三级。《宋史》亦指出:“胡人谓三百斤为一婆兰,凡舶舟最大者曰独樯,载一千婆兰。次者曰牛头,比独樯得三之一。又次曰木舶,曰料河,递得三之一。”(〔元〕脱脱等:《宋史》卷一百八十六,食货志下八,互市舶法)就是说,无论官方或是商运船队,宋元时期泉州港船舶都有所分工,形成完整的航行集体和运输体系,这是航海认知发展的必然结果。

宋代航海是中国古代航海的全盛时期,技术成熟,尤其是四大发明中的指南针,举世闻名。宋元福建勇于创新的航海成就,为中国和世界航海事业做出了重要贡献。此外,正是由于航海技术的提高与发达,使宋元刺桐港海上交通更加安全,航向更为稳确,航行时间也大为缩短,有力推动了泉州海外交通贸易的进一步发展,从而为宋元福建海洋精神整体大幅提升提供了有利条件。