·“福文化概论”专题·

24.朱熹为民谋福的实绩

如前所述,朱子对民本的追寻不仅是思想上的探讨,亦是其一生始终践行的理念。他在担任地方官时,就倡导薄赋恤民、兴办教育,努力造福于民,将其民本思想落实到具体政事上。

首先,朱子主张薄赋,反对重敛。南宋时期赋税苛重,朱熹极为担忧。他以陆贽之言劝喻孝宗 :“民者邦之本,财者民之心,其心伤则本伤,其本伤则支干凋瘁而根柢蹶拔矣。”在朱熹看来,从国家长远利益着眼,征赋税切莫竭泽而渔,应“视入为出,罢去冗费,而悉除无名之赋,方能救百姓于汤火中”。朱熹的主要政事之一,就是在这些苛捐杂税的包围之中为百姓开辟出路,以落实其薄赋、省赋的政治主张。在南宋士大夫中,朱熹第一个提出罢免“民所不当输,官所不当得,制之无艺,而取之无名”的苛赋,主张“悉除”那些“巧为科目以取之于民”的“无名之赋”,让百姓有所劳且有所得,直接提升百姓的获得感。朱子在担任南康军知军、提举两浙东路常平茶盐公事、漳州知州等任上,均采取措施蠲免税钱和整顿赋税名目。

其次,朱子主张爱护百姓,力主救荒。他说 :“天下国家之大务,莫大于恤民。”不论为官抑或赋闲,朱子始终重视恤民,这具体表现于他的荒政实践中。朱子早年在建阳五夫,亲自策划建立社仓。在南康军任职时,他以工代赈,募民修堤,既解决了灾民缺食问题,又修筑了河堤,“实为公私久远利济之惠”。

再次,朱子主张轻徭役宽民力,反对繁重夫役。南宋孝宗时,全国各地试行“义役”制,即役户共同出钱买田资助当役之人,但因豪强实际把持义役田和役次推排,吃亏的始终是下户。朱子批评此“义役制”是“困贫民以资上户”,破坏合理负担,妨碍农业生产。朱子还主张“爱养民力”,他认为,只有“宽民力”,使农民得以休养生息,才能更好地发展生产。

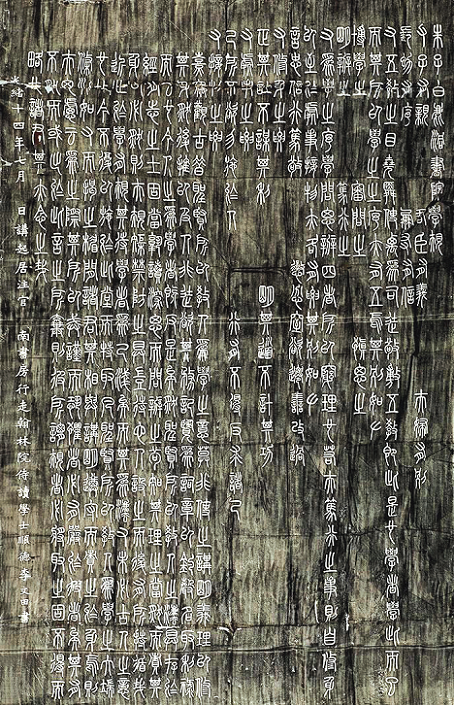

最后,朱子每到一处,都重视兴办教育,为社稷育才。他寻访、举荐民间贤达,使其为国家社稷效力。朱子知南康军时,发布《招学者如郡学榜》称,“无籍者给食,有籍者以次差补职事”,其惜才爱民之心可见一斑。“漳上真儒”陈淳便是朱子知漳时延请至州学的贤才,后成为朱子理学的重要传人,所著《北溪字义》被尊为“东亚第一部哲学辞典”。朱子为官时日不长,任上多次兴建书院,亲自制定《白鹿洞书院学规》,深刻影响了后世的书院文化。

朱子施政的举措,其目的都是造福百姓,救民于水火。为此,他甚至不惜得罪权贵。淳熙九年(1182),浙东大饥荒,朱熹奉命巡视,一路赈济灾民,也查出不少官吏的失职行为。他毫不留情地上书弹劾衢州知州李峄、江山县知事王执中、宁海县知事王辟纲等人侵吞公款、救灾不力。其中,最震动朝野的是旬月之间六次弹劾台州知州唐仲友,揭发他的劣迹,包括促限催税、贪污淫虐、偷盗官钱、伪造官会等。唐仲友是当朝宰相王淮的女婿。此事最终以唐仲友免职、朱熹辞官结局。可见,朱子为了救民于水火,面对权贵毫无惧色,即便付出丢官的代价也在所不惜。他以实际行动践行了自己所倡导的造福于民理念。

《朱子白鹿洞书院学规》拓本

由上可知,以朱熹为代表的宋儒,对于“福”或“五福”的理解更进了一步,从一般的福祉观念,上升为执政者造福百姓的惠政实践。这是从民本思想出发的政治实践,在宋儒眼中,福祉已不再是泛泛而谈的善美概念,也不仅仅是祈求神明恩赐的虔心,而是所有居上位者(包括帝王)为民造福的政治目标与行政施为,也是各级官员善政惠民实践的出发点。朱子的从政思想和施政措施,突出地表明了这一点。

我国传统的福文化思想,经过宋儒深入研究和详尽解说,已经清楚地表明,谋福之道、造福之途全在于当政者从为民目标出发的行政施为,这就颠覆了古圣先王宣扬的“敬天保民”思想和乞灵于天地神灵的神道说教,真正表现出“反求诸己”和“自求多福”的正确主张。这是福文化思想史上的一大进步。